Kemiskinan dan kesenjangan sosial bukan sekadar data statistik yang kaku; ia adalah cerita tentang manusia yang hidup di bawah bayang-bayang kecemasan, keterbatasan, dan kehilangan harapan. Data kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) periode 2017–2024 memperlihatkan paradoks yang tajam: ada penurunan jumlah penduduk miskin secara agregat, namun di balik itu terdapat ketidakmerataan, fluktuasi, dan perbedaan mencolok antarwilayah. Beberapa daerah menunjukkan tanda-tanda resiliensi, sementara daerah lain terjebak dalam lingkaran keparahan kemiskinan.

Namun, yang lebih penting untuk dicermati adalah bagaimana kesenjangan ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah dapat memperlambat pertumbuhan nasional (Pietak, 2024), memperkuat polarisasi ekonomi (Ezcurra & Del Villar, 2021), menurunkan kualitas layanan publik (Cörvers & Mayhew, 2021), hingga memicu ketidakstabilan politik dan sosial (Bathelt et al., 2024). Dengan kata lain, kesenjangan bukan hanya masalah etika sosial, melainkan juga ancaman nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tulisan ini akan menguraikan data Babel dalam konteks psikologi sosial-ekonomi, lalu mengaitkannya dengan teori dan bukti empiris tentang dampak kesenjangan. Harapannya, pembaca dapat melihat bahwa di balik angka-angka tersebut terdapat luka psikologis kolektif yang bisa menghantui generasi mendatang jika tidak ditangani dengan serius.

Pengangguran: Identitas Sosial yang Terkoyak

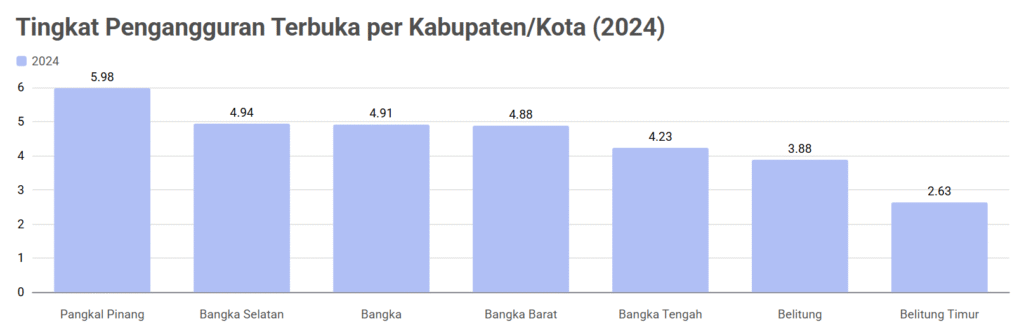

Pangkal Pinang, dengan tingkat pengangguran 5,98%, menempati posisi terburuk di Babel. Angka ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah identitas sosial. Menurut Tajfel dan Turner (1979), pekerjaan memberi status dan rasa harga diri. Tingginya pengangguran berarti ribuan orang kehilangan basis identitas kolektif mereka. Kehilangan ini sering kali melahirkan learned helplessness (Seligman, 1975), yaitu keyakinan bahwa usaha apapun tidak akan mengubah keadaan, sehingga menumbuhkan apatisme, depresi, bahkan perilaku menyimpang.

Dari perspektif makro, daerah dengan pengangguran tinggi cenderung lebih rentan terhadap gejolak sosial. Penelitian di Eropa memperlihatkan bahwa kesenjangan regional yang ditandai dengan tingginya pengangguran berkontribusi pada munculnya populisme dan polarisasi politik (Cörvers & Mayhew, 2021). Artinya, angka 5,98% di Pangkal Pinang bukan hanya cermin kesulitan ekonomi, tetapi juga potensi titik rawan instabilitas sosial.

Sebaliknya, Belitung Timur mencatat pengangguran terendah (2,63%). Namun, paradoks muncul: meski lebih banyak orang bekerja, tingkat kemiskinan di sana justru tertinggi (6,36%). Fenomena “working poor” ini secara psikologis bahkan lebih menghancurkan. Orang bekerja keras, tetapi hasilnya tidak cukup untuk keluar dari kemiskinan. Kondisi ini menumbuhkan frustrasi kolektif yang bisa lebih memicu kemarahan sosial dibanding pengangguran itu sendiri.

Pengeluaran, Garis Kemiskinan, dan Deprivasi Relatif

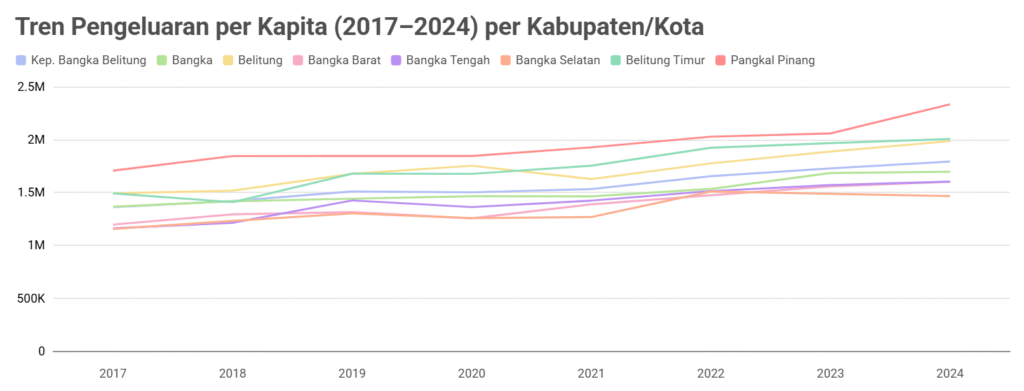

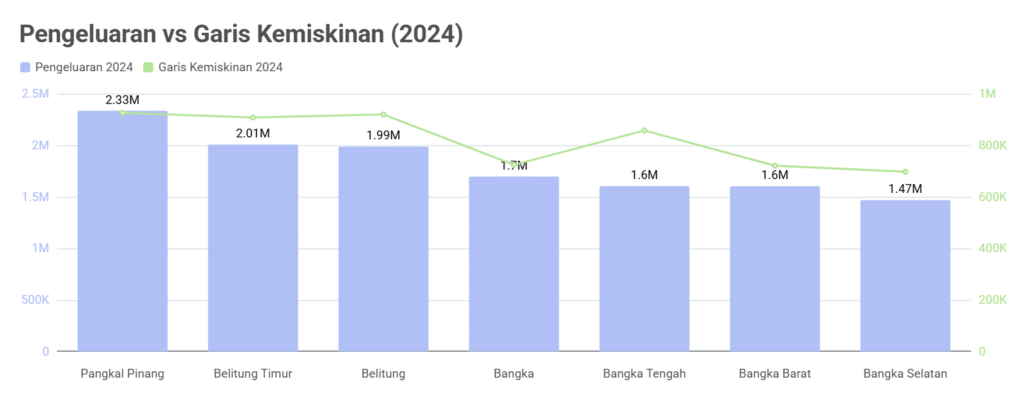

Ketimpangan juga tercermin dalam data pengeluaran per kapita dan garis kemiskinan.

Pangkal Pinang dengan pengeluaran Rp2,33 juta per bulan berada jauh di atas garis kemiskinan, menandakan daya beli yang relatif baik. Namun, keberlimpahan di satu wilayah dapat menjadi sumber deprivasi relatif (Runciman, 1966) bagi wilayah lain. Ketika masyarakat di Bangka Selatan hanya memiliki pengeluaran Rp1,47 juta—nyaris sejajar dengan garis kemiskinan—perbandingan sosial ini melahirkan rasa iri, frustrasi, dan ketidakadilan.

Bangka Tengah menghadapi beban lebih berat: garis kemiskinan tertinggi (Rp870 ribu) dan pengeluaran hanya Rp1,58 juta. Artinya, margin aman mereka sangat sempit. Kenaikan harga sedikit saja dapat menjatuhkan ribuan orang ke bawah garis kemiskinan. Dalam psikologi, kondisi ini disebut ketidakpastian eksistensial (Greenberg et al., 1986)—rasa cemas permanen bahwa stabilitas hidup sewaktu-waktu bisa runtuh.

Dari sisi ekonomi makro, ketimpangan seperti ini mencerminkan fenomena polarisasi antarwilayah. Ezcurra dan Del Villar (2021) menunjukkan bahwa globalisasi dan integrasi ekonomi justru sering memperlebar jurang antara daerah kaya dan miskin. Pangkal Pinang bisa berkembang pesat, tetapi daerah lain yang tertinggal membuat pertumbuhan provinsi secara keseluruhan tersendat.

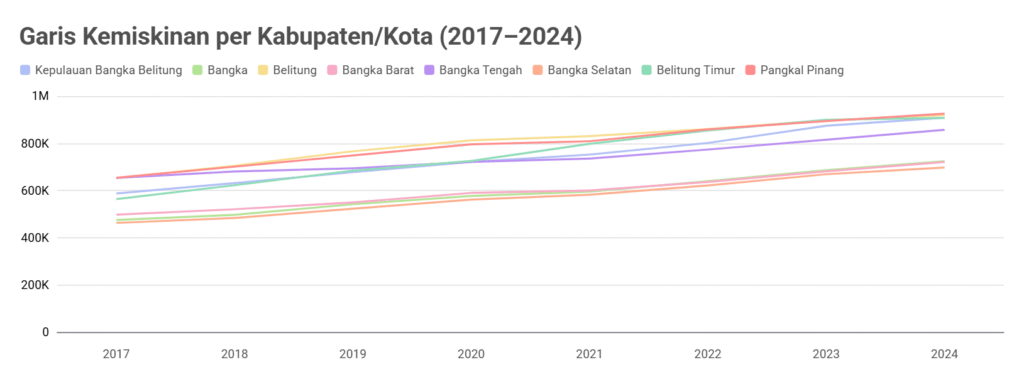

Tren Garis Kemiskinan: Inflasi Biaya Hidup dan Trauma Kolektif

Kenaikan garis kemiskinan di seluruh Babel sejak 2017 menandakan meningkatnya biaya hidup. Pangkal Pinang konsisten mencatat garis kemiskinan tertinggi, terutama dengan lonjakan tajam pasca-2021, ketika pandemi COVID-19 mengguncang ekonomi. Pandemi menciptakan trauma sosial, di mana masyarakat menyadari betapa rapuhnya stabilitas yang mereka miliki.

Setelah 2022, angka kemiskinan cenderung stabil, bukan menurun. Fenomena ini sesuai dengan konsep poverty trap (Kraay & McKenzie, 2014), yaitu siklus kemiskinan yang sulit diputus meski ekonomi makro tumbuh. Secara psikologis, masyarakat mengalami keletihan kemiskinan (Mullainathan & Shafir, 2013), kehilangan energi mental untuk merencanakan masa depan karena seluruh perhatian tersedot untuk bertahan hidup hari ini.

Secara struktural, pola ini juga memperlihatkan dampak kesenjangan. Penelitian di Uni Eropa menunjukkan bahwa semakin besar kesenjangan antarwilayah, semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi nasional (Pietak, 2024). Dengan kata lain, keberhasilan Pangkal Pinang tidak akan sepenuhnya mendorong Babel jika Bangka Selatan dan Bangka Tengah terus tertinggal.

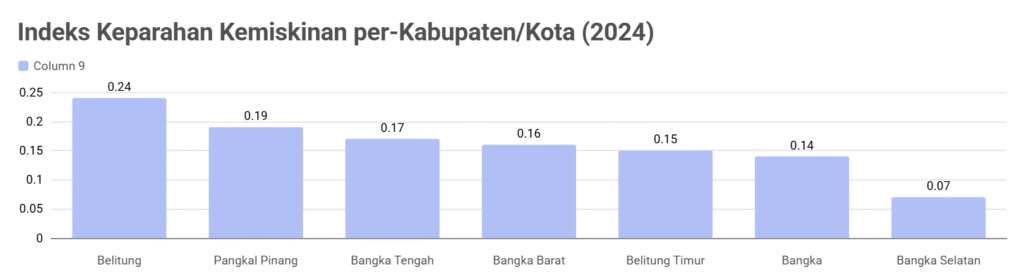

Indeks Keparahan Kemiskinan: Luka yang Tersembunyi

Belitung mencatat indeks keparahan kemiskinan 0,24, jauh di atas rata-rata. Artinya, penduduk miskin di sana tidak hanya banyak, tetapi juga hidup jauh di bawah garis minimum. Kondisi ini memunculkan fenomena learned helplessness secara kolektif: masyarakat berhenti percaya bahwa usaha mereka bisa mengubah nasib. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi kemiskinan, sehingga siklus kemiskinan berulang lintas generasi.

Sebaliknya, Bangka Selatan mencatat indeks terendah (0,07). Masyarakat miskin di sini relatif lebih dekat dengan garis minimum, sehingga peluang keluar dari kemiskinan lebih besar. Namun, justru karena mereka berada di ambang, guncangan kecil dapat langsung menjatuhkan mereka lebih dalam.

Secara makro, perbedaan indeks ini menggambarkan kesenjangan kualitas hidup antarwilayah. Bathelt et al. (2024) menegaskan bahwa kesenjangan semacam ini dapat memperlemah kohesi sosial dan meningkatkan risiko konflik. Masyarakat di Belitung yang terjebak dalam kemiskinan ekstrem mungkin tidak lagi melihat Babel sebagai rumah yang adil, melainkan sebagai sistem yang meminggirkan mereka.

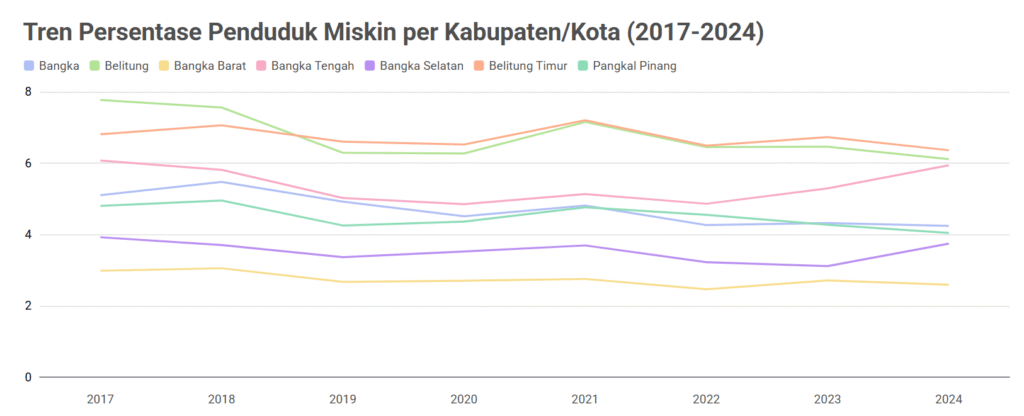

Dinamika Perubahan Kemiskinan: Turun, Naik, Stabil

Data Babel memperlihatkan pola umum: penurunan 2017–2020, lonjakan pada 2021, lalu stabilisasi 2022–2024. Pola ini menunjukkan bahwa guncangan eksternal (pandemi) dapat dengan cepat merusak capaian bertahun-tahun, dan pemulihannya berjalan lambat.

Bangka Barat berhasil menjaga tingkat kemiskinan stabil di kisaran 2,6–3,0%. Stabilitas ini mencerminkan resiliensi sosial. Namun, resiliensi tersebut bersifat kondisional. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa daerah yang tampak stabil tetap berisiko runtuh ketika ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu tidak diimbangi diversifikasi (Cörvers & Mayhew, 2021).

Belitung Timur berbeda: kemiskinannya fluktuatif, puncak 7,8% pada 2018, lalu turun ke 6,36% pada 2024. Fluktuasi ini menandakan kerentanan struktural yang lebih dalam—ketergantungan pada sektor tertentu, lemahnya akses layanan publik, dan rentannya masyarakat terhadap guncangan. Hal ini sesuai dengan temuan global bahwa daerah tertinggal biasanya juga memiliki kualitas layanan publik rendah, seperti yang ditunjukkan di India dan Bangladesh (Cörvers & Mayhew, 2021).

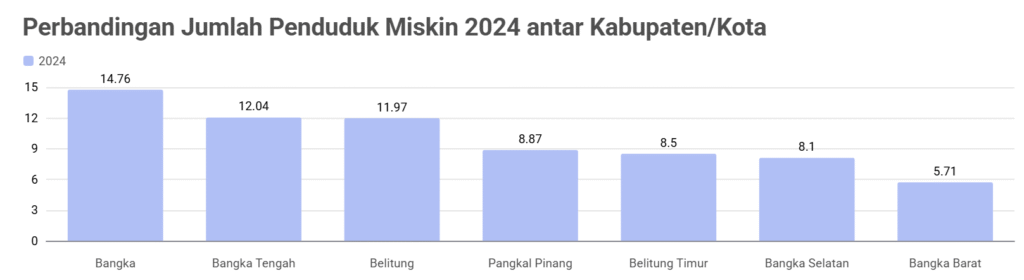

Paradoks Statistik Kemiskinan

Perbandingan antarwilayah memperlihatkan sebuah anomalitas: Bangka memiliki jumlah miskin terbesar (14,76 ribu jiwa) namun proporsinya moderat (4,24%). Sebaliknya, Belitung Timur memiliki jumlah lebih kecil (8,50 ribu) tetapi proporsinya tertinggi (6,36%). Bangka Barat justru mencatat kondisi terbaik dengan jumlah dan persentase terendah.

Paradoks ini menunjukkan bahwa ukuran absolut dan relatif bisa memberi narasi berbeda. Secara psikologis, masyarakat lebih sering menilai kesejahteraan melalui perbandingan relatif, bukan angka absolut. Itulah mengapa meskipun Bangka menanggung “beban kuantitatif”, masyarakat Belitung Timur mungkin merasa lebih miskin secara sosial karena persebaran kemiskinan lebih merata di antara mereka.

Prediksi Perilaku Masyarakat

Melihat fenomena ini, sebenarnya dapat dirumuskan ke dalam beberapa sudut pandang prediktif. Pertama, di Belitung, kemiskinan parah akan menumbuhkan apatisme kolektif dan risiko siklus antargenerasi. Kedua, di Bangka Selatan, masyarakat yang hidup dekat garis kemiskinan rentan terhadap janji-janji populis, menjadikan wilayah ini lahan subur bagi politik instan. Ketiga, Pangkal Pinang, meski relatif makmur, berpotensi mengalami ketidakpuasan sosial akibat deprivasi relatif, terutama di kalangan muda pengangguran. Keempat, Bangka Barat tampak stabil, tetapi tanpa diversifikasi ekonomi, resiliensi ini hanya bersifat sementara.

Semua dinamika ini memperlihatkan betapa berbahayanya kesenjangan antarwilayah. Ia tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan luka psikologis kolektif yang dapat memicu instabilitas sosial.

Kesimpulan

Data Babel 2017–2024 menyingkap wajah paradoksal pembangunan: penurunan kemiskinan secara agregat, tetapi dengan ketimpangan yang melebar dan keparahan yang menganga. Belitung menunjukkan luka terdalam, Bangka Selatan berada di ambang rapuh, Pangkal Pinang menghadapi potensi ketidakpuasan sosial, dan Bangka Barat menjadi contoh resiliensi yang tetap rentan.

Ketika dibaca dalam kerangka teori psikologi dan literatur global, data ini memperlihatkan bahwa kesenjangan bukan sekadar persoalan angka, melainkan racun yang memperlambat pertumbuhan ekonomi (Pietak, 2024), memperkuat polarisasi sosial (Ezcurra & Del Villar, 2021), melemahkan kualitas layanan publik (Cörvers & Mayhew, 2021), hingga menimbulkan instabilitas politik (Bathelt et al., 2024).

Dengan demikian, mengurangi kesenjangan antarwilayah di Babel bukan hanya agenda moral, tetapi juga keharusan strategis. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi akan stagnan, masyarakat kehilangan harapan, dan kohesi sosial rapuh. Upaya pembangunan harus berfokus tidak hanya pada bantuan tunai, tetapi juga pada transformasi struktural: penciptaan lapangan kerja, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan yang menumbuhkan rasa berdaya. Tanpa sentuhan pada dimensi psikologis ini, Babel akan terus terjebak dalam paradoks kemiskinan yang menakutkan—turun secara statistik, tetapi meninggalkan luka sosial yang sulit sembuh.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung

- Bathelt, H., Buchholz, M., & Storper, M. (2024). The nature, causes, and consequences of inter-regional inequality. Journal of Economic Geography. https://doi.org/10.1093/jeg/lbae005

- Cörvers, F., & Mayhew, K. (2021). Regional inequalities: causes and cures. Oxford Review of Economic Policy, 37(1), 1–16. https://doi.org/10.1093/oxrep/graa067

- Ezcurra, R., & Del Villar, A. (2021). Globalization and spatial inequality: Does economic integration affect regional disparities? The Annals of Regional Science, 67, 335–358. https://doi.org/10.1007/s00168-021-01050-5

- Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory. In R. F. Baumeister (Ed.), Public self and private self (pp. 189–212). Springer.

- Kraay, A., & McKenzie, D. (2014). Do poverty traps exist? Policy Research Working Paper, 6825. World Bank.

- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396.

- Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Scarcity: Why having too little means so much. Times Books.

- Pietak, L. (2024). Effect of regional disparities on national economic growth. A spatial panel data evidence from EU countries in 2000–2020. The Journal of Economic Inequality. https://doi.org/10.1007/s10888-024-09658-1

- Runciman, W. G. (1966). Relative deprivation and social justice. Routledge.

- Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On depression, development, and death. Freeman.

- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33–47). Brooks/Cole.