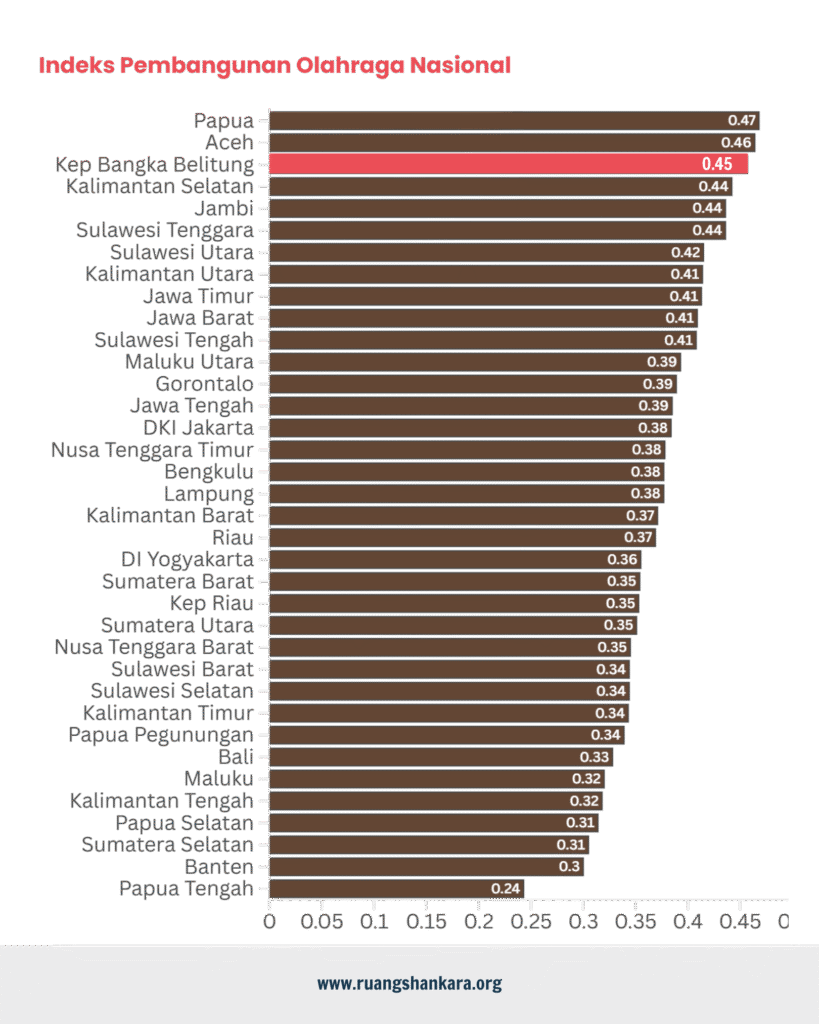

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) nasional menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di posisi ke-3 terbaik, hanya kalah dari Papua dan Aceh.

Capaian ini, di atas kertas, tampak sebagai sebuah kebanggaan. Ia dapat dibaca sebagai bukti bahwa masyarakat Bangka Belitung aktif bergerak, memiliki literasi olahraga yang baik, dan relatif mudah mengakses sarana-prasarana olahraga. Pada titik ini, pemerintah daerah tampaknya telah berhasil membangun kultur masyarakat yang sadar olahraga.

Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, muncul sebuah paradoks.

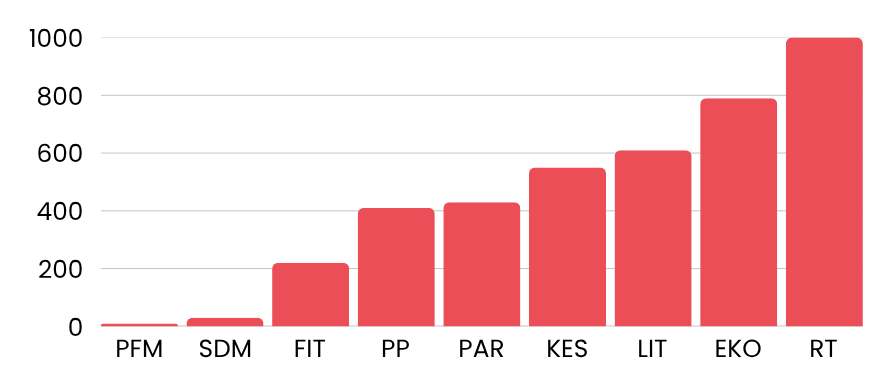

PAR (Partisipasi); KES (Kesehatan); LIT (Literasi Fisik) EKO (Ekonomi); RT (Ruang Terbuka).

Dimensi tenaga ahli olahraga dan performa atlet justru sangat rendah, bahkan bisa disebut mengkhawatirkan. Babel seakan memiliki stadion, lapangan, dan fasilitas rekreasi yang cukup, tetapi tidak memiliki cukup pelatih berkualitas, fisioterapis, analis performa, atau program pembinaan atlet yang serius. Akibatnya, partisipasi masyarakat yang tinggi tidak pernah dikonversi menjadi prestasi atletik yang signifikan. Inilah yang disebut anomali: bagaimana mungkin masyarakat rajin bergerak, tapi atletnya lemah dan tenaga ahlinya langka?

Padahal, prestasi atlet memiliki makna strategis bagi daerah. Ia adalah simbol identitas yang mengangkat harga diri masyarakat, motor ekonomi yang mampu menghidupkan pariwisata olahraga dan sponsorship, serta inspirasi generasi muda untuk menekuni olahraga dengan serius. Daerah yang abai membina atlet sejatinya sedang mengabaikan potensi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang terkandung dalam olahraga.

Dan di sinilah persoalan yang paling sulit ditutupi: IPO Bangka Belitung sebenarnya hanya menampilkan wajah “cantik” dari olahraga, tapi menyembunyikan tubuh yang rapuh. Apa gunanya angka-angka tinggi di tabel indeks jika tenaga ahli nyaris tak ada, atlet tak berprestasi, dan kompetisi regional hanya jadi seremoni tahunan tanpa dampak nyata?

Mari berbicara jujur: Pemerintah Daerah telah gagal memahami olahraga sebagai ekosistem. Mereka seolah puas berfoto di peresmian lapangan, puas dengan angka partisipasi, dan puas dengan indeks yang tampak indah—tanpa sedikit pun rasa malu bahwa Babel adalah provinsi dengan tenaga ahli olahraga yang menyedihkan dan prestasi atlet yang nyaris tak terdengar di level nasional. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah bentuk pembiaran.

Lebih parah lagi, akses data atlet pun tidak lengkap. Bagaimana mungkin sebuah daerah yang mengaku serius dalam pembangunan olahraga tidak mampu menyediakan database yang rapi dan dapat diakses? Bagaimana bisa Babel bermimpi melahirkan peneliti olahraga, jika data dasar tentang atlet saja berantakan? Dunia akademik tidak bisa bekerja tanpa data, pembinaan tidak bisa berjalan tanpa catatan yang jelas, dan kebijakan tidak bisa dibuat hanya berdasarkan ingatan rapat pejabat. Ketiadaan database ini bukan sekadar masalah teknis; ia adalah cermin dari betapa pemerintah tidak menaruh perhatian sedikit pun pada fondasi pengetahuan dalam olahraga.

Bandingkan dengan Jawa Barat, misalnya, yang mengintegrasikan sport science dalam pembinaan atlet melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) serta sistem database yang lengkap. Di sana, profil atlet dicatat dari usia muda: tinggi badan, berat badan, VO₂ max, riwayat cedera, hingga progress latihan. Semua terdokumentasi, semua bisa dianalisis. Hasilnya? Jawa Barat konsisten menjadi juara umum dalam Pekan Olahraga Nasional. Itulah bukti: data bukan sekadar arsip, tapi bahan bakar prestasi.

Sementara di Babel? Atlet sering kali hanya muncul ketika ada event, lalu menghilang dari radar. Tidak ada catatan perkembangan yang jelas, tidak ada pemantauan jangka panjang, bahkan tidak ada sistem yang bisa diakses oleh pelatih atau akademisi. Lalu bagaimana mungkin kita bicara “riset olahraga” atau “pembinaan berbasis sains” kalau data dasar pun nihil?

Betapa ironis: masyarakat Babel sudah berlari, bergerak, dan menghidupi semangat olahraga—lihat saja, di media sosial, tidak sedikit kita melihat banyak masyarakat Babel yang senang mempublikasi performa lari mereka di aplikasi Strava; dan tidak sedikit juga masyarakat Babel seringkali mempublikasikan mereka sedang berolahraga. Tapi pemerintahnya? Mereka berjalan lambat, sibuk mengoleksi angka statistik, dan tidak pernah serius menyiapkan pondasi: pelatih, pembinaan, dan bahkan data yang paling elementer tentang atlet mereka sendiri. Kalau begini terus, jangan kaget bila Bangka Belitung hanya akan dikenal sebagai “provinsi dengan IPO tinggi tapi prestasi kosong.”

Jadi perlulah kita mempertanyakan, apa sebenarnya yang sedang dibangun pemerintah di Babel? Olahraga untuk siapa? Prestasi untuk siapa?

Kalau jawabannya hanya untuk laporan, untuk angka indeks, dan untuk legitimasi semu, maka lebih baik kita berhenti berpura-pura. Olahraga bukan pajangan di atas kertas. Ia adalah darah, keringat, data, dan perjuangan. Dan sampai hari ini, darah, keringat, bahkan identitas atlet Babel tidak pernah dihargai dengan pembinaan serius, apalagi dokumentasi yang layak.

Cukup sudah angka-angka manis. Saatnya pemerintah daerah dituntut untuk berhenti bersembunyi di balik indeks, dan mulai bekerja membangun prestasi nyata. Kalau tidak, IPO hanyalah topeng, pemerintah hanyalah aktor yang mahir bermain di panggung statistik, dan masyarakat Babel selamanya akan jadi penonton yang kecewa di tribun kosong.